欢迎访问新医改评论 XYGPL.COM 您是第 3541718 位访问者

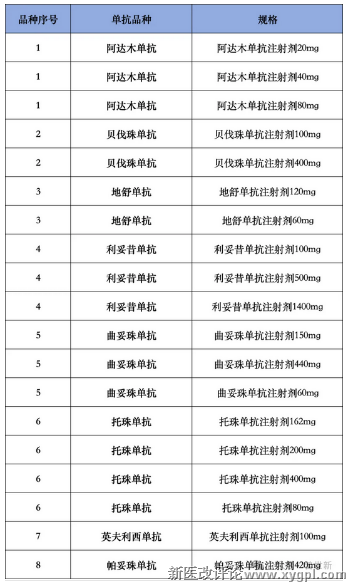

2025年8月1日,安徽省医药集中采购平台发布《关于开展部分单抗类生物制剂信息填报收集工作的通知》,正式拉开全国生物类似药集采序幕。此次集采覆盖阿达木单抗、贝伐珠单抗、地舒单抗、利妥昔单抗、曲妥珠单抗、托珠单抗、英夫利西单抗、帕妥珠单抗8款单抗类药物,2024年公立医疗机构终端总销售额近300亿元,涉及罗氏、齐鲁制药、复宏汉霖等国内外130余家药企。

销售额表现方面,2023年,贝伐珠单抗销售额近百亿(99.5亿元),其次是曲妥珠单抗销售额达78.9亿元;销售额超过30亿元的还有利妥昔单抗(48.6亿元)和帕妥珠单抗(35.5亿元);10-20亿的有阿达木单抗(15.4亿元)、地舒单抗(11.8亿元)、英夫利昔单抗(11.3亿元);<10亿元的有托珠单抗(5亿元)。

企业需要填报2024年全年和2025年上半年相关产品的销售量,报量涉及所有医疗机构及药店的总销量,企业不得瞒报、漏报,对填报信息的真实性承担责任。

生物药早已不是集采禁区——比较明确集采趋势是集采什么、不集采什么,不以药品类别决定,而看产品是否创新。

2020年10月,国家医保局在对“十三届全国人大三次会议第6450号建议的答复”中提出“生物类似药并非集中带量采购的禁区”。

近年来,除武汉试水胰岛素集采,广东牵头联盟集采涉及单抗类制剂(利妥昔单抗)、血制品、生长激素;江西牵头干扰素集采外,生物制剂不时出现在个别省份的集采中。

截至目前,生物药集采逐渐覆盖单抗、生长激素、血液制品等大类,平均降幅在30%-50%——略低于化药集采,和中成药集采接近。

具体的降幅与竞争是否充分直接相关,独家或原料受限品种(如人凝血因子Ⅷ)降幅多低于30%,竞争充分品种(如利妥昔单抗等)降幅可达50%以上。此外,是否高度依赖公立医院市场也是降幅大小的重要影响因素。

至于规则,以胰岛素专项集采为例,报量、分组、限价、拟中选、协议采购量确定、选量规则均和化药不同,力求综合实现尊重临床使用需求、推动以量换价、确保临床供应的诉求。

其实,本次生物类似药的集采政策动因是比较明确的:

第一,提升可及性。生物类似药价格较原研药平均低30%-50%,集采后有望进一步降低至原研药的1/3,如阿达木单抗年治疗费用从20万元降至3万元以下。

第二,促进产业升级。国内生物类似药研发企业超50家,但产能利用率不足40%,集采倒逼行业整合。

第三,进一步推动支付端改革。医保基金通过带量采购节约支出,2024年国家医保目录调整中,生物类似药纳入比例提升至28%。

展望这次安徽牵头的生物类似药集采规则如下:

1,不排除允许医疗机构按厂牌报送需求量;中选企业优先分配需求量,剩余量由医院自主选择。

2,以通用名+企业进行分组;避免“唯低价论”。

3,开展综合评审:参考安徽2023年规则,结合质量层次(原研、生物类似药)、产能、供应能力等综合评分,价格方面以全国最低价或历史集采价为基准;

4,采购量分配实现量价挂钩,和具体降幅挂钩:中选企业按降幅分配约定采购量,但不超过企业最大产能的50%,避免供应不足。

头部企业卡位与中小厂商突围,本次集采将引发剧烈市场竞争:

核心品种竞争态势

贝伐珠单抗是竞争最激烈的品种,除原研企业罗氏制药以外,国内还有12家生物类似药企的产品获批上市,包括齐鲁制药、信达生物、博安生物、恒瑞医药,贝达药业、正大天晴等;齐鲁制药以57%市占率稳居第一,但面临复宏汉霖、信达生物低价冲击。2024年齐鲁贝伐珠单抗销售额35亿元,若集采失标,可能损失超20亿元收入。

阿达木单抗(22亿市场):百奥泰、信达生物等7家国产厂商混战,首仿企业百奥泰通过成本控制(单支成本低于原研60%)维持盈利,而第六家上市的迈威生物因终端覆盖不足,2024年发货量暴跌71%。

曲妥珠单抗(60亿市场):复宏汉霖“汉曲优”以54%市占率领跑,2024年销售额26.9亿元,通过出海(欧美市场准入50国)对冲集采风险。

生物类似药集采降幅预测

- 温和降价逻辑:生物类似药研发投入超10亿元/品种(如贝伐珠单抗平均研发成本8.2亿),政策端明确“反内卷”,要求报价企业公开成本合理性。

- 分品种预测:

- 贝伐珠单抗:降幅40%-45%(原研罗氏从1500元/支降至900元,国产齐鲁从700元降至420元)。

- 阿达木单抗:降幅35%-40%(百奥泰从1160元/支降至700元,原研修美乐退出)。

- 曲妥珠单抗:降幅30%-35%(复宏汉霖从1500元/支降至1000元)。

市场趋势预判:2026-2030年行业演变路径

短期(2026-2027年):价格重构与产能出清。- 市场集中度提升:Top5企业占据70%市场份额,中小厂商转向院外市场或退出(预计淘汰20%-30%企业)。- 价格体系固化:形成“原研退出—国产主导—价格分层”新格局,如贝伐珠单抗形成400-600元/支价格带。

中期(2028-2030年):创新升级与国际化加速。- 技术突破:双抗、ADC(抗体偶联药物)等新一代生物药研发投入占比提升至30%,替代传统单抗。- 出海爆发:东南亚、中东等新兴市场成为国产生物类似药出口重点,预计2030年海外收入占比超25%(参考甘李药业2024年海外营收占比12%)。

长期(2030年后):生态体系重构。- 支付端创新:医保支付标准与生物类似药挂钩,按疗效付费模式试点(如按PFS延长天数定价)。- 供应链整合:CDMO(合同研发生产)企业承接50%以上产能,如药明生物、凯莱英承接复宏汉霖海外订单。

生物类似药集采的历史意义

生物类似药集采不仅是价格改革,更是中国医药产业从“仿制跟随”向“创新引领”转型的关键一跃。短期阵痛难免,但长期看,这将推动行业资源向头部集中,加速创新药研发与国际化进程。未来5年,具备成本控制能力、国际化布局和差异化管线的企业,将在洗牌中胜出,重塑全球生物药市场格局。

数据来源:

- 市场规模与竞争格局:米内网、药融云数据库

- 政策文件与专家观点:国家医保局公告、仲崇明访谈

- 企业案例:甘李药业年报、复宏汉霖财报

|

|

||||

相关文章