欢迎访问新医改评论 XYGPL.COM 您是第 3480319 位访问者

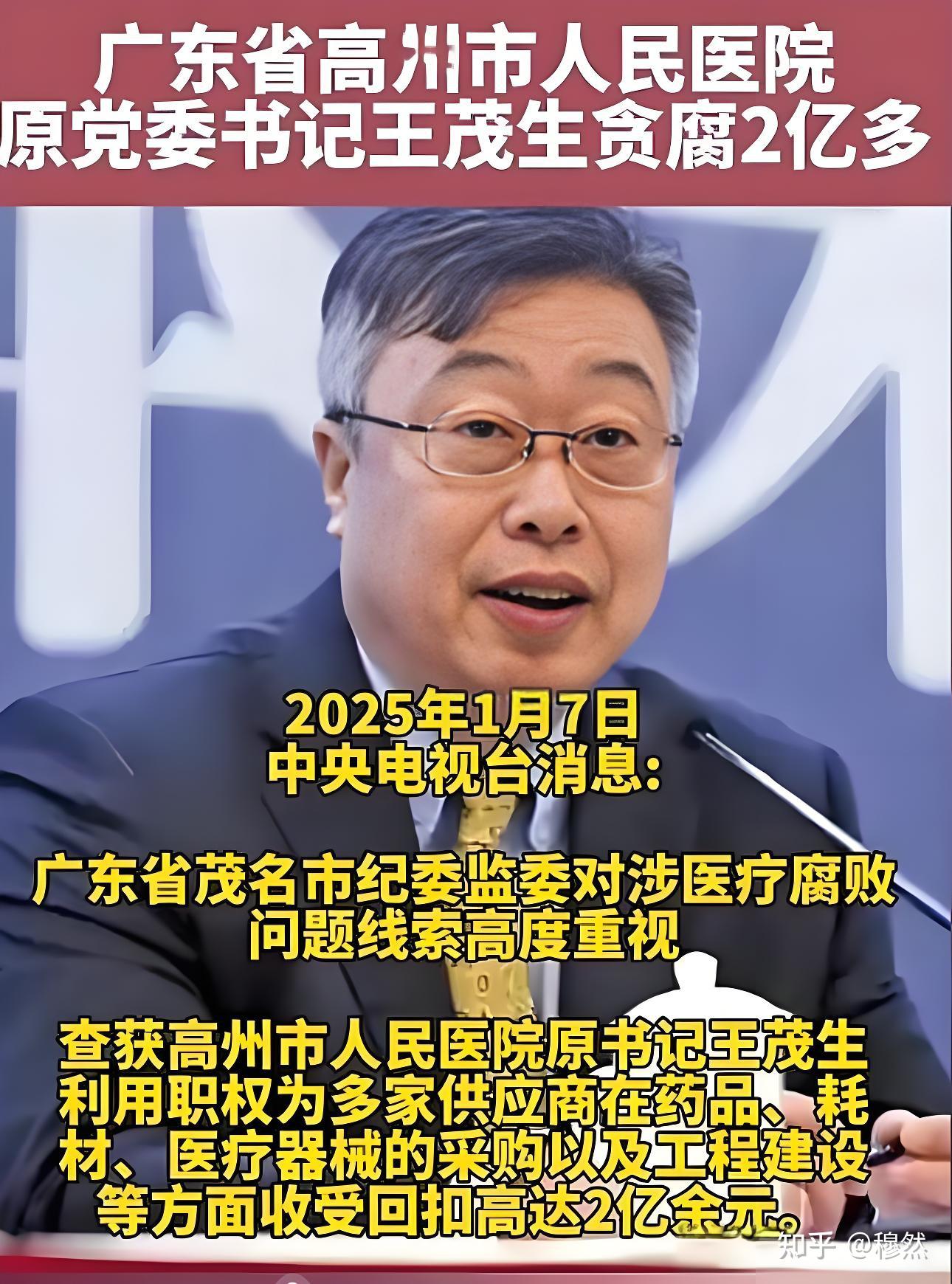

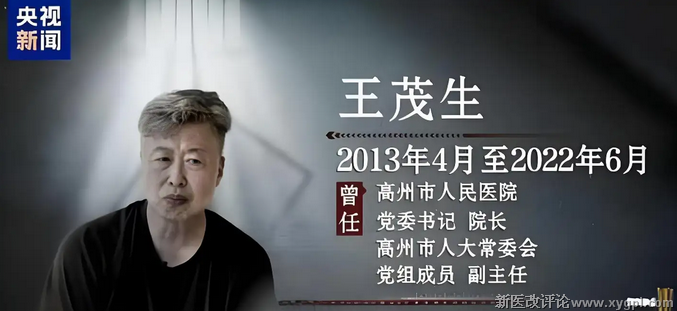

近日,中纪委反腐专题片《反腐为了人民》第三集《揭开腐败隐身衣》在央视播出,曝光了高州市人民医院院长王茂生收受超2亿元回扣的贪腐事件,引起了高度关注。这一案件的曝光,既让人震惊,又让人唏嘘不已。

之所以让人震惊,是因为高州属于茂名代管县级市,属于经济欠发达地区。药企给院长一个人的回扣就达到了2亿元之巨,如果算上副院长、药剂科主任以及普通的医生,那总的药品回扣金额该有多大?一个经济欠发达的地区尚且如此,全国的情况会怎么样呢?

之所以让人唏嘘,是因为高州医院曾经探索了一条公立医院高质量发展的康庄大道,实现了政府、患者、医务人员的“三赢”(主动放弃政府补贴,不增加政府财政压力;以低于同类医院的费用,让利患者;提高医生的阳光薪酬,替代“回扣”,激励医生。),但却因为“回归主流”而一再陷入药品回扣的舆论漩涡。

高州市,是广东省茂名市辖下的一个县级市,置身富甲一方的南粤,却属贫困地区。高州市人民医院自上世纪90年代末启动改革,不拿政府一分钱补贴,进行药品改革和绩效改革。至2010年前后,该院患者的平均住院费用不到5000元,是国内三甲医院的一半;科主任最高年薪达到50万元;心血管外科等高难度手术国内一流,但价格大多不到大城市三甲医院的一半。甚至有患者称:“去高州医院做心脏手术,能省下一辆汽车的钱。”全国各地的患者慕名而来。这一切都和一个叫做钟焕清的改革者密切相关。

2002年3月,钟焕清开始出任高州市人民医院院长,在他就任院长的9年时间里(2002.3-2011.5),先后引进了广东省第一台飞利浦7500型四维彩色B超,粤西第一台16排螺旋CT、1.5T磁共振、大型C臂血管造影机,以及当时粤西第一套数字化X光摄影系统、德国第六代爱丽丝智能高速飞点扫描准分子激光治疗系统等世界先进设备;在基建和房屋修缮方面,兴建了19层的门诊内科大楼、20层的心脏大楼以及9幢9层的专家楼,在规模和设备实力上讲完全可与国内大型的三甲医院相媲美,让高州医院从一个粤西山区的普通县级医院发展成全国规模最大的二甲医院,资产总值从2.1亿增加到8.5亿,增长300%。与此同时,员工工资水平达到了当地公务员的三倍,该院医疗骨干的年收入水平在10万-50万元之间,跟经济发达的珠三角地区水平持平。

与医院巨额开支形成强烈反差的是,这几年高州市人民医院次均门诊处方额徘徊于75元左右,而同样水平的公立医院中绝大多数“次均处方费用”动辄几百元。从住院费用来看,同样的病症,该院住院费用仅为其他规模相近三甲医院的一半。

最令人惊叹的是,高州市人民医院的收入来源中,政府投入所占的比重极低,最多的一年也只有全国平均水平的3.5%,近乎可以忽略不计。

在全国公立医院都大喊“政府投入不足”的时代浪潮下,高州这种“不要钱的改革”让高州医院获得了“平价医院”“百姓医院”的美誉,并获得了广东省卫生厅、卫生部以及广东前后两任省委书记张德江和汪洋的高度评价。

即便如此,但人们还是产生了很多“想不通”的问题,尤为“想不通”的问题就是:患者看病的费用低于同等医院,医生的待遇显著高于同等医院,还基本不要政府的投入,而且医院资产增长速度非常之快,那高州医院的钱从哪里来呢?

答案其实非常简单,那就是把暗中非法给医生个人的药品回扣变为公开合法给医院的明扣。具体操作模式是通过设立茂名市绿恒药业有限公司和茂名市同康药业有限公司两家表面上独立,实际上隶属于高州医院的医药公司,这两家医药公司几乎只做高州人民医院的业务,在与供货商谈判时能以中标价的30%(业内俗称三零扣)甚至更低的价格购进药品,但按照中标价向高州人民医院供货,高州人民医院按照规定在中标价的基础上加价15%销售给患者。这一做法有如下几个好处:

第一,从形式上看,高州医院的药品采购和销售完全国家政策,按中标价采购药品,在中标价的基础上加价15%销售药品。

第二,从实质上看,高州医院是以这两家公司的名义与药品供应商讨价还价,实际上以底价购进,将药品中标价中的水分(药厂预留给医生的回扣、预留给医药代表的提成以及预留给代理商的走票洗钱费用)统统收归囊中,也就是说高州人民医院和其他医院相比获得了额外的药品购销收益,但这一收益是通过“二次议价”这一市场化手段压低采购价获得的,并不是通过抬高药品销售价格、增加患者和医保的负担来获得的。

第三,设立这两家公司为药品供应商公开的价格竞争创造了条件,为此药品供应商竞相以底价向这两家公司供货,底价供货就不存在向医生提供回扣的可能,高州医院因此敢于理直气壮的让纪委证明其为“无回扣医院”;

第四,由于底价供货铲除了回扣的空间,没有回扣的刺激,医生在用药时就不受医药代表的绑架,就没有大处方、滥用药导致的高药费,进而为高州医院赢得了“平价医院”的口碑,吸引了更多的患者;

第五,在这两家公司丰厚利润的支撑下,高州医院不但有钱盖高楼,发高薪,而且让医生拿高薪拿得心安理得。

简单概括一下,高州模式的秘笈就在于:通过公开合法的“以药补医院”杜绝了暗中非法的“以药补医生”。

2009年前夕,正是新医改方案出台的关键时刻。8500亿新医改资金,到底是补供方还是补需方,有关部门为此展开了激烈的争论。在连续两任书记的称赞下,“高州模式”被誉为医改标杆而红遍大江南北,此时的钟焕清也到达了人生的高光时刻,获得荣誉无数:当选十一届全国人大代表,获选“中国医改十大新闻人物”。不过,他的医改观点让有关部门十分恼火。他在接受媒体采访和两会提案上都强调“公立医院改革的方向是落实法人治院、去行政化”,医改“必须融入市场经济的大环境”、“必须尊重市场经济的基本规律”,财政投入应用于“补需方”,不应“补供方”,不能直接投给公立医院,以免造成大面积腐败。很快,钟焕清就为自己的观点付出了代价。2011年5月的一天,钟焕清被“升迁”为高州市人大常委会副主任。

接替钟焕清任高州医院院长的叶观瑞在2011年接受媒体访谈是全面介绍自己的主政理念时强调要“逐渐回归主流”。一是按照卫生行政部门申报“三甲”的要求新增了300多名医护人员,财政部门相应匹配了303个财政编制和相应的财政拨款。二是药品采购和销售严格按照省级集中招标确定的中标价采购药品,不再“二次议价”。

回归主流的好处和弊端都十分明显。最明显的好处是高州人民医院因为严格执行了有关部门政策规定,如愿评上了“三甲”医院。可观察到的直接弊端就是因为药品和医疗服务的收费上升到和其他公立医院一样,失去了“平价医院”的光环,患者流失十分突出。钟焕清离任时的2011年5月,高州市人民医院日均住院人数已达3200人。回归主流后迅速下降到1600人左右,最低的时候仅有979人。

但最可怕、也最令人惋惜的是药品回扣因“回归主流”而在高州医院的疯狂泛滥。2013年1月11日晚上,《焦点访谈》播出《药单背后的秘密》,曝光了高州医院医生收药品回扣的内幕,医生普遍收受药品采购价20-25%的回扣。曾经被广泛点赞的“高州模式”,一夜间轰然倒塌。

其实,医院医生、院长收受药品回扣不是什么新鲜事,早就成了公开的秘密。高州医院的医生和院长收受药品回扣之所以引发高度的关注,最主要的原因就是,曾经的高州医院之所以走红是因为铲除了回扣,而今一而再、再而三的深陷回扣风波却因为“回归主流”。

回到这个问题,我们首先得了解一下什么是“回归主流”。

在2009年启动新一轮医改之前,我国关于医药卫生体制改革的走向和路径有非常激烈的争论,总体上分为两派:一派主张医疗不能市场化,必须由政府主导,财政的钱应该用于直接补贴公立医院,财政养医,高薪养医,然后政府相关部门通过加强公立医院的管理,通过“补供方”让医疗机构和医生不用操“钱”的心,一心一意的为患者提供廉价甚至是免费但高质量的医疗服务。此为“政府主导派”;另外一派则以日本、台湾市场化改革的显著成效为例证,认为在市场经济的大环境下,医疗必须市场化、不可能不市场化,禁止公开的市场化,必然导致地下的市场化,财政投入应该“补需方”,钱跟着老百姓的人头走,由患者“用脚投票”,通过激烈的市场竞争,让医疗机构和医生为患者提供质优价宜的服务。最终争论的结果是政府主导派占了上风。

回到药品回扣泛滥成灾的话题。俗话说,一条鱼死了,可能是鱼的问题;一塘鱼死了,那就是塘的问题。就我国医疗领域的医生、院长普遍收受药品回扣的腐败问题而言,不是医生的职业道德有问题,也不是院长的管理有问题,而是我们大的政策环境有问题!具体而言,就是“医疗不能市场化”、“必须政府主导”理念下的零差率、政府集采定价和两票制这三项管制与市场经济的大环境相悖,倒逼药企开展“高定价、大回扣”的竞争,导致医生、院长给你收受药品回扣成为“主流”(普遍现象),不收回扣的医生、院长给你反而成为“非主流”(另类、异类)!

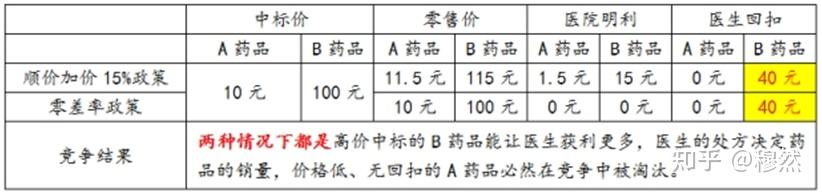

逐利是市场竞争的动力源泉,“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,所有来到市场的主体都是为了谋求自己利益,这是人的本性,根植于人的基因深处,可以引导,可以规范,但不可能消灭和禁止。禁止逐利的政策虽然“口号响亮”、“政治正确”,但违反人性和常识,必然祸国殃民。因为零差率与市场经济体制大环境相悖,必然使得公开的价格竞争机制失灵,倒逼药企开展地下回扣竞争。禁止公开逐利,必然倒逼地下逐利,二者是此消彼长的关系。从本质上看,顺价加价15%和零差率完全一样,都是加价率管制政策,只不过一个加价率为15%(限制逐利),一个加价率为0(禁止逐利),都必然扭曲医疗机构的药品采购导向和结果,导致“价格虚高有回扣的药品淘汰价格合理无回扣的药品”。药企为了避免被淘汰,必然想尽千方百计公关集采定价部门,谋求高价中标,建立“高定价、大回扣”的地下竞争体系。其逻辑如下:

在“医疗不能市场化、必须政府主导”的舆论环境下,公立医疗机构作为真正的药品采购主体却被剥夺了确定药品采购价的权力。十几年来,无论是原卫生部门主导的药品集中采购、阳光采购、挂网采购……还是现医保部门主导的带量采购,本质都是有关部门直接确定公立医疗机构的药品采购价。这一行政管制违背了买卖双方自由交易、自主定价这一正常的市场规则。经济学的规律早就告诉人们:无论初衷多么美好,行政定价这一反市场的做法必然导致黑市交易、价格上涨以及权力寻租。具体到药品而言,在公立医疗机构的药品采购价由集采直接确定的环境下,药品生产经营企业在向医疗机构销售药品时就无法开展公开的价格竞争。但客观现实是争夺交易机会和市场份额的竞争不可避免,没有公开的价格竞争,就只能选择隐性的回扣竞争。为了在地下竞争中胜出,必须先抬高中标价,为后续的销售竞争预留足够的回扣空间。而且,无论是为了在招标定价环节获得虚高的定价,还是为了让地下回扣的黑市交易能够大范围、常态化运行,这些行贿成本和给医生的回扣最终都要计入药品的价格之中——这就是“医生每收100元回扣,患者需要支付200元代价”的原因所在。

只要集采直接确定医疗机构药品采购价格,就必然以政府信誉为虚高价格背书。药价虚高几倍、十几倍乃至几十倍,不但院长可以放心买、医生可以放心用,而且连药企的竞争对手都没有办法举报——因为价格是集采确定的,按照集采确定的高价交易是合法的,以低于集采确定的中标价供货必然损害权威,反而是违规的。

由此可见,集采直接确定医疗机构的药品采购价,破坏了正常的市场竞争体系,不但倒逼药企开展“高定价、大回扣”的隐性交易竞争,而且实际上为药企“高定价、大回扣”提供了保护。

所谓“两票制”,是指药品从出厂到进入医院,中间最多只能经过一个流通环节、开两次发票(第一票由药厂开给流通企业,第二票由流通企业开给医院)。

第一,公立医疗机构的药品价格是集采确定的,无论药品从出厂到进入医院的过程中有多少个流通环节,开多少次发票,医疗机构的药品采购价始终都是集采确定的中标价。所以,药价是否虚高与集采定价有关,与流通环节的多少无关。

第二,在多票制的情况下,厂家往往选择“低开模式”,底价供货,容易曝光中标价虚高数倍的事实。而两票制的实施,逼迫所有的药厂都放弃“低开模式”,选择“高开模式”。即,迫使所有的药厂把药品的出厂价抬高数倍,将给医生的回扣暗含在药品出厂价中,洗出现金、回扣促销、提成结算等一系列工作必须由药厂直接管理和操作。如此一来,不但从发票环节上避免了药品价格的真实信息被曝光,而且还固化了“高定价、大回扣”的利益链条,使得“高定价、大回扣”的隐性交易体系更加稳固,掩盖了两项政策导致药价虚高、回扣泛滥的事实,对“药价虚高、回扣泛滥”起到了保护作用。

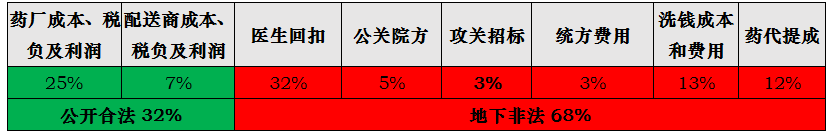

邓小平曾深刻指出:“制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面。”新医改以来,医生和院长普遍收受药品回扣,成为主流和普遍现象,从根本上讲不是道德问题,不是管理问题,而是制度和政策的问题。在反市场化的三项政策叠加倒逼下,公立医疗系统形成了包括医院管理者、医生、医药代表等在内的地下利益链。以中标价为基准,各方利益分配大致如下:

为什么会形成这样的一个体系和比例呢?市场力量使然!

实际上,在市场经济的大环境下,根本不存在“医疗能不能市场化”、“医疗要不要市场化”的问题,理论和实践都早已证明,在市场化的土壤上,医疗必须是市场化的,也必然要市场化,这是不以人的意志为转移的。没有公开的市场化,就必然存在地下的市场化。上表中的体系和比例不是哪个人、哪个部门设计的结果,而是反市场化政策所倒逼的地下市场化的结果!

为什么给医生的回扣最大,占比达32%呢?因为集采定价和零差率扭曲了医疗机构的采购导向和结果,倒逼药企不得不开展“高定价、大回扣”的隐性交易竞争。为了自己的药品在医院销售放量,药企拼命用“大回扣”刺激医生开大处方。在回扣的直接刺激下,最畅销的就是那些个“治不了病也吃不死人但回扣金额极高”的“辅助用药”,这些药品在国外因为没有任何临床治疗效果而根本没有市场,但在中国却因为不治病而销量爆棚,所有科室的男女老少都可以用,被戏称为“中国神药”。除了直接的现金回扣外,还有以讲课费、研讨会等为幌子的变相回扣。简言之,这28%是“处方权”在地下市场化的兑现。

为什么攻关集采占3%的贿金呢?因为在零差率、集采定价和两票制这三项政策的倒逼下,药企不得不开展“高定价,大回扣”的非法隐性竞争。“高定价”是“大回扣”的前提条件,要想获得虚高定价,必须重金公关定价官员,让他们制定或者接受有利于自家产品的定价规则。如果没有“高定价”预留的回扣空间,在后续的销售竞争中,药企的产品就会因为回扣空间不足而缺乏竞争力,沦为无人采购的“死标”或者销量极少的“僵尸标”,而价格虚高几倍甚至几十倍的药品,则因为回扣空间巨大而成为销量巨大的“金标”、“爆品”。

可以这样说,能否在定价环节获得一个虚高的定价,直接决定着某个药品的死活。为此他们必须想尽千方百计,公关集采定价部门,这也是药企普遍设立“政府事务部”或者“公共关系部”主要原因所在。简言之,这3%是“定价权”在地下市场化的兑现。

为什么院方(院长、副院长、药事委员会的专家)会收到8%的贿金呢?因为省级定价部门为公立医疗机构确定采购价格的药品品规数少则2万多个,多则4万多个,虽然价格虚高的品规数仅占20%左右,但绝对数也在五千至八千个以上。而超级大三甲实际需要的品规数顶多1500个,一般二级医院需要的品规数不过700多个,再小一点的基层医疗机构一般也就200来个。有资格进去的品规数远远大于实际需要的品规数,让谁进、不让谁进去呢?院长要进行筛选。业内俗称“勾标”。

对于药企而言,花了大价钱、动用了极其珍贵的资源好不容易搞定了定价部门,如果进不了医院,就形成不了销售,高价中标就毫无意义。为此,他们必须继续动用各种资源,四处打通关节,想办法接近医院领导层,让他们在“勾标”环节(也就是在政府确定的中标挂网目录中勾选自己的产品,进入医院的采购目录)多多关照,确保自己的品种能够顺利入院销售。小一点的医院,往往搞定院长、副院长,就可以进院。但是大医院要复杂一些,往往需要通过药事委员会投票决定,药事委员会的成员除了院长书记外,还有科室主任或者大的专家,集体投票决定往往可以分散医院领导层的风险。一旦出事,也可以说是“专家们”集体决定的。如此一来,药企就必须搞定药事委员会的主要成员,投入的公关资源和金钱就会更多。但大医院的规模大,搞定一个大医院比搞定几十个小医院的回报还要大!简言之,这8%是“进院权”或者“购标权”在地下市场化的兑现。虽然给院长8%的比例低于给医生的32%,但是院长掌管的是全院的药品,数量比任何一个医生都多。收受回扣的总金额自然极为巨大!

阿克顿勋爵指出,“权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败”。高州医院药品回扣的消失与泛滥,再一次以铁的事实证明:行政化、权力进入市场是腐败的根源!相反,“市场化的逐利机制”非但不会导致医药腐败,反而是遏制腐败的良方。

扬汤止沸,不如釜底抽薪!日本、台湾的成功经验证明,根治医疗领域的腐败,加强纪检监察的力度和强度是必要的,但要想治本,在市场经济的大环境下,必须尊重并维护正常的市场规则,构建以市场为主导的药品价格形成机制。

台湾在1995年启动的药品价格改革——政府只管药品的健保支付价,维护医疗机构的自主采购权和定价权,也承认并尊重医疗机构逐利的正当性,实施的结果是台湾的健保支付价平均要比大陆中标价低50%,考虑到医院还有利润,实际采购价要远低于大陆的中标价,根本没有医生收回扣一说。

台湾“允许医院卖药赚钱”、尊重逐利的正当性,为何台湾的药价反而远低于大陆、而且没有回扣呢?道理很简单,在正常市场机制不被政府权力破坏的政策环境下,作为买方的医院有主动压低药品采购价的动力,就会迫使药品供应商开展公开的价格竞争,以底价供货(高州医院前期就是这么做的)。这种公开的价格竞争,不但对回扣有釜底抽薪之效,规范了医生的用药行为,而且让政府很轻松的获知药品价格的真实信息,便于政府高效、科学、合理的动态调整医保支付价。

综合比较,我们可更加清楚的发现,医疗领域的腐败问题,不管是医生收受药品回扣,还是院长被药商俘获,根子出在反市场化的三项政策上而非具体的人身上。那么,解决问题的出路也就是取缔三项不当管制,建立符合市场经济体制的药品价格形成机制,实施政府只管药品最高零售限价并动态调整的政策。

|

|

||||