欢迎访问新医改评论 XYGPL.COM 您是第 3447505 位访问者

众所周知,「医改」是国家推动医疗行业变革最重要的政策抓手。

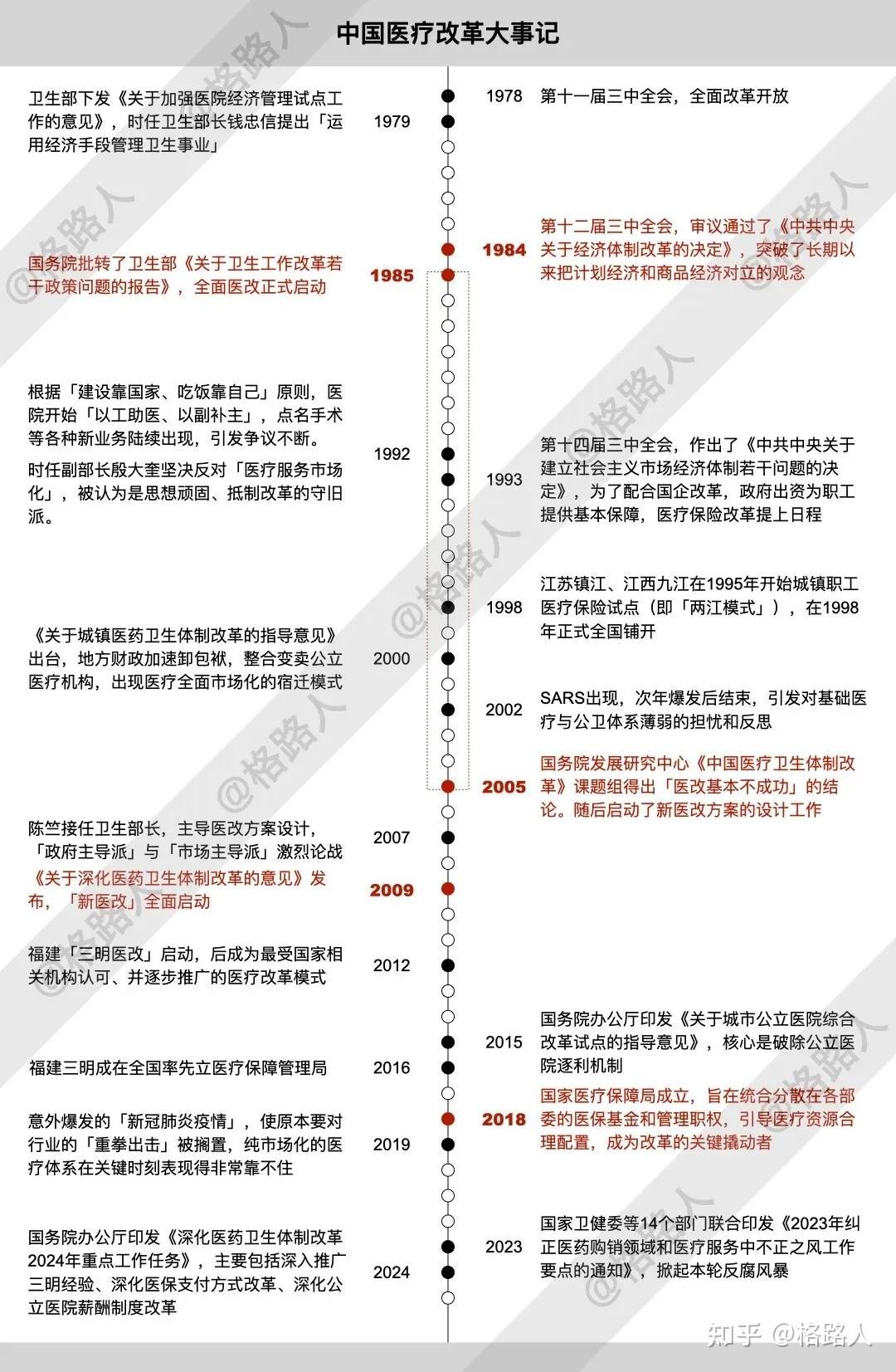

从业内公认的「医改元年」1985年算起,我国的医疗改革已经持续近40年,无论是投资者还是从业者,早已习惯了在「医改」政策的指引下稳步前行。

然而最近一年多来,大家似乎对「医改」感觉有些陌生。因为与以往相比,「医改」的整体节奏明显在加快,政府的监管变得越来越严格、细致,而且政策的落地执行更有力也更持久。

这种变化带给企业和从业者最大的困扰,是很难准确分析未来的发展趋势,从而制定与之相匹配的应对策略。

比如,在两票制、带量采购、一致性评价等政策的冲击下,传统的医药流通产业遭到重创,产业链上游的药企和下游的销售终端也面临着出局的压力,只能被迫加速业务创新和转型。即便哀嚎遍野,有关部门似乎都无动于衷,仍然在不断给政策加码。

为什么「医改」会呈现这样的变化呢?

要回答这个问题,首先需要了解我国近40年的「医改」历程。

从1978年「改革开放」算起,我国一共出现了两个大的「医改」周期。第一个周期是从1985年到2008年,第二个周期是从2009年到现在,因此后者又被称为「新医改」。为了行文方便,这里称第一个周期为「医改1.0」,第二个周期为「医改2.0」。

「医改1.0」时代

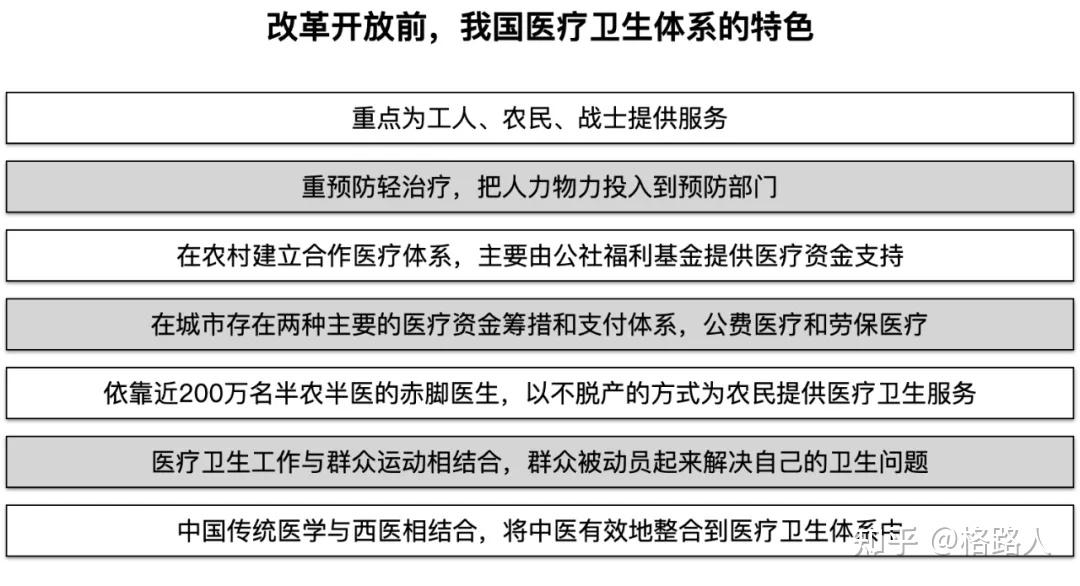

在进入「医改1.0」时代之前,我国的医疗体系极具中国特色,被世界卫生组织推崇为「世界范围内基层卫生推动计划的模范」。

当时世界大部分发展中国家建设医疗卫生体系,会采取西方模式(或修正的西方模式),然而该模式相对更适合于已经完成工业化的国家。而中国结合自身实际国情创造出的独特模式,启发了其他国家的改革者们发展适合自己的医疗卫生体系,而不是盲目照搬西方模式。

然而这种特殊时代计划经济下的医疗卫生体系,只能提供低水平的健康保障。随着国家经济持续发展,其弊端也日益显现:

在这种背景下,时任卫生部长钱信忠于1979年元旦提出,「要运用经济手段管理卫生事业」。这一言论在当时受到了大量质疑,反对者认为,强调医疗的经济属性会弱化其公益性。不过在汹涌的改革大潮下,反对者的声音并没有阻挡医疗行业探索「市场化」的步伐。财政补助比例下降、医疗服务收费低于成本等实际问题,更是让探索「市场化」成为一种必然选择。

随着1984年第十二届三中全会拉下帷幕,计划经济与商品经济对立的观念被突破,全面的医改工作终于在1985年正式启动。仿照国企改革路子「多给政策少拨款」,本轮医改的原则得以确立:「放权让利,扩大经营自主权,提高医院的效率和效益」。转换经营机制的「协和经验」与后勤服务社会化的「昆明经验」成为改革典型。

在反对者看来,医疗行业的「潘多拉魔盒」就此被打开,导致乱象横生。时至今日仍难以摆脱的「以药养医」,正是在这一时期出现甚至被各方鼓励的。

到了1992年,在卫生部「以工助医、以副补主」的要求下,「医疗服务市场化」的趋势愈演愈烈,除了更加疯狂的「以药养医」之外,还有「点名手术」等大量新式服务被开发出来。

这些变化自然再次引发了争议。在1993年全国医政工作会议上,时任卫生部副部长殷大奎因为明确表示反对「医疗服务市场化」,而被支持改革者抨击为「思想保守,反对改革」。

到了2000年前后,由于地方财政不愿在医疗卫生领域投入,「卸包袱」的想法推动了更极致的医改市场化方案落地:变卖公立医疗机构。辽宁海城、浙江萧山、山东临沂等城市纷纷出售医院和乡镇卫生院。其中最出名的是江苏宿迁,直接变卖了10个公立医院和124个乡镇卫生院,成为国内唯一一个没有公立医院的城市,打造了所谓的「宿迁模式」。

对于「宿迁模式」,业内再次出现激烈争议,因为这被外界视为中国医疗行业「产权改革」的标志。甚至一度有传言称,各级政府只会保留一两家公立医院,民营资本和外资将会对其余医院进行改制,分享国家资本退出后留下的巨大市场份额。

然而想象中翻天覆地的变革并未出现。2005年,由国务院发展研究中心与世界卫生组织联合发布的一份报告,得出了「医改基本不成功」的结论,并指出医改面临困局的主要原因恰是医疗服务市场化,而这是由于政府对医疗卫生事业长期投入不足所导致的,因此「核心问题在于强化政府责任」,随即启动了新一轮医改长达4年的准备工作。

简单回顾这段历史是想说明,在「医改1.0」时代就存在两种截然不同的观点,一方认为应该由政府主导医改,另一方则认为主导权应该交给市场,即所谓的「政府派」与「市场派」。而这两个派系话语权的此消彼长,正是判断一定时期医改政策走向的风向标。

因此在这个意义上,「医改1.0」是随着「市场派」占据上风而正式启动,又随着其失去话语权而终结。

「医改2.0」时代

在一部分「市场派」看来,从1985年开始算起,持续20年的医改没有成功,并不是因为「市场主导」的路线错误,而是因为「市场化不够彻底」。

然而广大民众对于「看病难、看病贵」早已怨声载道,突如其来的SARS更是暴露了公共卫生体系的漏洞,进而加剧了人们对于医疗体系的反思。因此,尽管「市场派」也参与了新一轮医疗改革方案的设计,甚至在讨论中一度仍占据上风,但依然没有改变高层对医疗「回归公益性」的决策。

于是在2009年,新医改正式启动,同时也意味着「政府派」开始掌握话语权。

然而此时摆在「政府派」面前的,是一个极难解决的问题:尽管「市场派」的方案激活了医院的逐利机制,进而出现了各种腐败现象,但客观上也间接承担了医疗改革必要的大部分成本。如果破除逐利机制,那么改革的成本从哪里出?

如果政府投入依然只能负担10%左右的成本,还要求维持现有的医疗服务水平和效率,就意味着公立医疗机构必须想办法支付剩余90%的成本,那么强行破除逐利机制大概只能带来两种结果:要么大批公立医疗机构因为严重亏损被迫关门,引发行业动荡甚至社会危机;要么上有政策下有对策,部分医院和医生依靠过度医疗等不当方式获利,持续伤害甚至摧毁广大民众对整个医疗体系的信任。

正是因为存在这样的医改困局,福建的「三明模式」尽管受到许多业内人士的质疑和抨击,戏称其「强行拉低生产力匹配落后的生产关系」,却依然成为了「医改2.0」时代官方推崇的典型案例。原因其实很简单:在政府没有更大规模投入的前提下,三明通过综合改革的手段实现「腾笼换鸟」,把当地原本即将崩溃的医疗服务体系维持了下来。

而「先维持住,再谋变革」恰好符合现阶段政府未雨绸缪的需求,因此无论是成立国家医保局,还是推动药品集采,都是在官方层面对「三明模式」的力挺。这种先集中资源再统一分配的、带有浓烈计划经济色彩的模式,无疑是整个「医改2.0」阶段的主旋律。

然而,即便是最坚定的「政府派」也深知,在某个小城市试点和在全国大面积铺开,是完全不同的两个概念。「三明模式」自有其局限性,远不可能适配中国所有区域和城市,理论上应该还需要多建立几种不同的模式。

那么,国家大力推广「三明模式」,还有什么更深远的考量呢?

2023年开始,国内开始了声势浩大的医疗反腐,一直持续至今。除了医院院长级别的人物落马,一些政府高官和院士也未能幸免,力度可谓空前。

按照业内人士分析,如果不是因为2019年底突发新冠肺炎疫情,这股反腐风暴可能早就席卷了医疗行业。

因为从2018年成立国家医保局开始,深度改革的时机已经基本成熟。我们甚至可以把「医改2.0」时代就定在2009~2018这十年,此后已经进入了「医改3.0」时代。

在「医改3.0」时代,国家医保局收拢了散落在其他部委的医保基金和管理职权,成为可以协调供(医疗机构)需(患者)双方利益的第三方势力,尤其是可以站在支付方的角度,制衡长期保持强势地位的医疗服务供给方。

然而由于专业特殊性和历史原因,在保持整体稳定的前提下,医疗行业内部的利益链很难被一刀切断,只能选择分而化之、逐个攻破。

简而言之,在「医改3.0」时代,国家大力推广「三明模式」的深层次目的,是尽快完成在宏观、中观、微观层面的「全方位收权」,才能真正推动自上而下的医疗改革。如果不能完成对整个体系的有效控制,那么既得利益者很容易做到「上有政策下有对策」,导致改革无疾而终。

至于「政府派」和「市场派」的路线之争,最终必然是殊途同归,倒也不必纠结。就像「市场派」的代表人物、经济学家周其仁所说,「我不在乎被划入哪一派。关键是改革能否实现人人享受支付得起的医疗卫生服务这个目标。」

参考资料:

1、杨燕绥 刘懿,全民医疗保障与社会治理:新中国成立70年的探索,《行政管理改革》2019年第8期

2、张振忠,《医保支付制度与公立医院综合改革》

3、陶鹰,新医改前的医疗卫生体制改革,《人口与计划生育》2018年第4期

4、薛海宁 郑雪倩,医改45年历程回顾与前瞻,《中国经济报告》2024年第1期

5、李玲,探索中国式医疗保障制度—三明医改实践,《三明日报》2024年4月26日

6、陈美霞,大逆转:中华人民共和国的医疗卫生体制改革,Blackwell Companion to Medical Sociology,2004年

|

|

||||